|

Wir

haben die Pest an Bord

Sagen Sie nicht, das geht mich nichts an. So dachte ich auch

mal!

Es sind böse Nachrichten, die uns da erreichen. Für

alle Segler, in deren Yachten eine

"eiserne Genua", oder wie wir unseren Diesel auch immer humorvoll

nennen wollen, schlummert. Denn mal ganz ehrlich -

und dessen muss sich ja keiner schämen - ohne

Maschine sind wir mit unseren unter diesen Gesichtspunkten viel zu großen

Yachten, die eben nicht mehr gerudert werden können, total aufgeschmissen. Denken wir daran: Es gibt

Häfen und Marinas, in denen Segelmanöver schlicht verboten sind. Und viele von

uns kennen das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn in der Nähe der Grossschifffahrt

mal unsere Maschine bei Flaute aus welchen Gründen auch immer nicht anspringen

will. Irgendwie beschleicht

einen dann das Gefühl: "Zum

Abschuss freigegeben."

Aber, so werden wir uns beruhigen: Unsere Diesel sind ja

ausserordentlich zuverlässige Maschinen, die werden uns schon nicht im

Stich lassen. Doch!

Christoph Rassy, der Begründer der

Weltfirma Hallberg-Rassy, einer Schiffswerft, die gerade unter den

Langfahrtseglern einen guten, wenn nicht den besten Namen hat, wollte sich mit

über 70 Jahren nach einem arbeitsreichen Leben den großen Törn, also eine

Weltumsegelung geben und bat mich um ein Gespräch, einen

Erfahrungsaustausch. Umso verwunderter

war ich, als sich die ganze Unterhaltung nur darum drehte, wie denn das mit dem

Diesel sei. Ob

man überall sauberen Diesel bekomme?

Oder ob es da Probleme rund um die Welt gäbe? Ich glaub, ich habe ihn beruhigt.

Und das war ganz falsch.

Allerdings, und das zu meiner Entschuldigung, hatte ich bis

dahin noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Verunreinigter Diesel, das war in

meiner Segellaufbahn über mehrere Jahrzehnte kein Thema. Auf unserer

Weltumsegelung hatten wir für unseren 20-PS-Faryman den Tank mit seinen

100 Litern halt überall aufgefüllt, wo wir den Brennstoff bekommen konnten.

Ohne große Filterei. Und nicht ein

einziges Mal musste ich bei den rund 2000 Stunden

den Vorfilter reinigen. Allerdings hatte ich den (Kunststoff-)Tank ein paar Mal

leer gemacht und durch die großen Mannlöcher ausgeputzt. Den 1000-Liter-Tank,

aus dem der 100-Liter-Tagestank (siehe Bild) für den MAN-Diesel gefüttert

wurde, habe ich bis Tahiti nicht

ein einziges Mal inspiziert, was technisch auch gar nicht so leicht möglich gewesen wäre.

Erst nach ein paar Jahren hab ich mich in Tahiti um den Inhalt gekümmert, indem

wir auf dem Trockenen unten im Kiel ein Loch bohrten und den Sumpf

abließen. Das war vor ein paar Jahrzehnten,

und ich hab jedes Mal gelächelt, wenn auf

den Funkrunden unter den Langfahrtseglern immer öfter das Stichwort von der

"Dieselpest" zu hören war. Das

Gerede hat mich nicht weiter irritiert, denn

einer der Vorteile eines Fahrtenkatamarans ist ja, dass er nicht nur auf zwei

Beinen steht, sondern dass meist zwei Maschinen für den Antrieb sorgen. Wenn

also die eine... Allerdings, und das zu meiner Entschuldigung, hatte ich bis

dahin noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Verunreinigter Diesel, das war in

meiner Segellaufbahn über mehrere Jahrzehnte kein Thema. Auf unserer

Weltumsegelung hatten wir für unseren 20-PS-Faryman den Tank mit seinen

100 Litern halt überall aufgefüllt, wo wir den Brennstoff bekommen konnten.

Ohne große Filterei. Und nicht ein

einziges Mal musste ich bei den rund 2000 Stunden

den Vorfilter reinigen. Allerdings hatte ich den (Kunststoff-)Tank ein paar Mal

leer gemacht und durch die großen Mannlöcher ausgeputzt. Den 1000-Liter-Tank,

aus dem der 100-Liter-Tagestank (siehe Bild) für den MAN-Diesel gefüttert

wurde, habe ich bis Tahiti nicht

ein einziges Mal inspiziert, was technisch auch gar nicht so leicht möglich gewesen wäre.

Erst nach ein paar Jahren hab ich mich in Tahiti um den Inhalt gekümmert, indem

wir auf dem Trockenen unten im Kiel ein Loch bohrten und den Sumpf

abließen. Das war vor ein paar Jahrzehnten,

und ich hab jedes Mal gelächelt, wenn auf

den Funkrunden unter den Langfahrtseglern immer öfter das Stichwort von der

"Dieselpest" zu hören war. Das

Gerede hat mich nicht weiter irritiert, denn

einer der Vorteile eines Fahrtenkatamarans ist ja, dass er nicht nur auf zwei

Beinen steht, sondern dass meist zwei Maschinen für den Antrieb sorgen. Wenn

also die eine...

Ein halbes Jahr lagen wir in einer

Marina und brav hatte ich jede Woche mal die Maschine laufen lassen. Bleierne

Flaute, das ist wichtig für die folgende Geschichte, empfing uns, als wir nach

dem Abschied aus Tahiti Kurs auf die 60 Seemeilen entfernte Insel Huahine

nahmen, um im Morgengrauen durch die große Passeinfahrt zu schlüpfen. Von dort

wollten wir nach ein paar Meilen innerhalb des Riffs einen uns bekannten

Traumankerplatz aufzusuchen. Ohne den Gashebel berührt zu haben, ging auf der

offenen spiegelglatten See der Drehzahlmesser für die Backbord-Maschine von den

üblichen 1800 RPM auf 1200 zurück und wollte auch nicht mehr ansteigen,

als ich den Hebel auf den Tisch legte. Nach ein paar Minuten dann der

Stillstand. Kein großes Problem, schließlich schnurrte der andere Motor ruhig

weiter! Und vor allem kein Anlass, sich jetzt,

mitten in der Nacht, die Filter anzusehen, gar aufzumachen. Da würde morgen am

Ankerplatz noch genügend Zeit sein. Am helllichten

Tag passierten wir dann den Pass und setzten bei Flaute unsere Fahrt innerhalb

des Riffs fort: Bis schließlich auch der zweite Motor seinen Dienst

quittierte. Jetzt wars mit der Gelassenheit vorbei. Kein Hauch Wind zum Segeln,

50 Meter an Steuerbord hellgrünes Wasser,

also nur ein paar Dezimeter Tiefe,

und dahinter der weiße Schaumstrich des Riffs,das deutlich raunte. Im Moment

wohl nicht gefährlich, aber die Vorstellung, dass die Strömung uns in Richtung

Riff setzen könnte, war doch sehr beunruhigend. Wir

hatten Angst um unser Schiff.

Glücklicherweise

waren unsere Freunde

von der HARLEKIN schon auf dem ersehnten Ankerplatz und auf Empfang. Ein

gutes Gefühl, als wir sie zu unserer Hilfe entgegen kommen sahen. Nach dem

Fallen des Ankers machte sich der bekannt hilfsbereite Norbert ("Norbert

repariert alle Schiffe am Ankerplatz, zum Leidwesen von Ingrid nur sein eigenes

nicht") an die Maschine und öffnete die Filter für die Dieselzufuhr. Er fand alle sauber, im

Topzustand,

vor. Aber aus den Treibstoffleitungen kam kein Diesel. Verstopft waren sie von

einer schwarzen, krisseligen Masse, die man zwischen den Fingern zermahlen

konnte. Dieselpest! Glücklicherweise

waren unsere Freunde

von der HARLEKIN schon auf dem ersehnten Ankerplatz und auf Empfang. Ein

gutes Gefühl, als wir sie zu unserer Hilfe entgegen kommen sahen. Nach dem

Fallen des Ankers machte sich der bekannt hilfsbereite Norbert ("Norbert

repariert alle Schiffe am Ankerplatz, zum Leidwesen von Ingrid nur sein eigenes

nicht") an die Maschine und öffnete die Filter für die Dieselzufuhr. Er fand alle sauber, im

Topzustand,

vor. Aber aus den Treibstoffleitungen kam kein Diesel. Verstopft waren sie von

einer schwarzen, krisseligen Masse, die man zwischen den Fingern zermahlen

konnte. Dieselpest!

Ab da nahm ich das Gerede sehr ernst und erfuhr in Australien,

dass dieses Problem dort längst aktuell war und mit dem bösen, aber treffenden

Namen "black death", also schwarzer Tod, bezeichnet wurde.

Was "Dieselpest" ist, kann man im Internet auf

zahlreichen Seiten nachlesen. Kurz gefasst: Es sind Mikroorganismen (Bakterien),

die besonders bei Gegenwart von Wasser gedeihen und sich vermehren. Wenn dann

ausreichend Mikroorganismen in Form von Schlamm vorhanden sind,

kommt es meist

in Fahrt durch Aufwirbeln

- kann aber auch

bei Flaute passieren, siehe oben – zum Verschluss

von Leitungen oder zum Zusetzen von Filtern.

Das Problem hat sich seit einigen Jahren spürbar verschlimmert,

seitdem aus Umweltgründen dem normalen Diesel-Kraftstoff 2 % Biodiesel (=FAME)

beigemischt wurde, der das Wachstum dieser bakteriellen Mikroorganismen

begünstigt. Und es kommt, weil in naher Zukunft der Anteil von Biodiesel

auf 7 % erhöht wird, noch ärger.

Diese Zahlen erschrecken: In Kroatien wurden die Tanks der

dortigen Yachten in einer Marina untersucht, wobei festgestellt wurde, dass rund

80 Prozent der Tanks infiziert waren. Eine ähnliche Testreihe wurde in einer

Marina an der Ostsee durchgeführt, wo sich vergleichbare Prozentwerte

an Tankinfektionen ergaben. Bei

manchen waren die Pest-Anteile im Tank so dramatisch,

dass demnächst mit einem Versagen der Maschine

zu rechnen gewesen wäre.

Das Schlimme daran: Die Mikroorganismen setzen sich am Tankboden

ab und erreichen ihr volles Gefahrenpotential, wenn bei bewegtem Schiff der

Dreck aufgewirbelt wird und so in den Treibstoffkreislauf

gelangt. Also genau dann, wenn bei schlechtem Wetter oder bei trickiger

Hafeneinfahrt die Maschine zu Hilfe genommen wird. Jeder male für sich aus, wie

beängstigend die

Situation dann ist, wenn die Maschine gerade im kritischen Moment plötzlich

verstummt.

Warum erwischt es dann nicht unsere normalen Autos mit

Dieselmotoren? Weil es zu einer ständigen Erneuerung des Diesels beim

regelmäßigen Nachtanken kommt und bei Autotankstellen im Normalfall die

großen Tanks häufig nachgefüllt, also mit frischem Treibstoff aus der

Raffinerie versehen werden.

Schlechte Papiere also gerade für unsere heimatlichen Yachten,

die nur in der Saison gefahren werden und dann mit (meist) halbleeren Tanks an

Land rumstehen.

Nun gibt es eine Reihe von Additiven, die für sich in Anspruch

nehmen, das Wachstum der Bakterien zu verhindern. Meine Erfahrungen, nachdem ich

jahrelang gewissenhaft bei jedem Tanken mit dem Messglas die braune Sauce

dazugegeben habe, kann man nachlesen. Außerdem wurde ich von Professor Kratzer

darauf hingewiesen, dass man auf schwefelhaltige Bakterizide verzichten sollte,

der Belzebub in Form von zerstörerischer Schwefelsäure droht.

Was kann man nun als Yachtsmann gegen die Gefahren der

Dieselpest tun? Folgende Lösungsideen drängen sich auf, leider gibt es dazu

jeweils ein ABER.

Den Tank immer randvoll halten!

Diese Maßnahme verhindert weitgehend(!) die Bildung von

Kondenswasser. Wird auch zum Beispiel bei der auch nur zeitweisen Stilllegung

von Autos empfohlen.

Aber: Spuren von Wasser sind in jedem Diesel enthalten. Auch im

Diesel von Seetankstellen. Diese Maßnahme eignet sich also lediglich zum Reduzieren des Risikos. Außerdem hilft

sie nur, solange nicht zu viel Diesel verbraucht wird.

Diesel nach Möglichkeit aus Autotankstellen bezie hen!

Dort ist die Wahrscheinlichkeit

hoch, dass kaum biologisches Wachstum im Treibstoff vorhanden ist.

Aber: In vielen Marinas ist es verboten, Diesel per Kanister von

der Autotankstelle zu holen. Außerdem ist

das eine zeitaufwendige Knochenarbeit, 1000

Liter Diesel sind immerhin 35

große Kanister.

Tank reinigen!

Ist hilfreich, aber hilft

nicht ab. Denn der Tank und der gesamte Dieselkreislauf, also auch Leitungen und

Filter,

müssten desinfiziert werden. Die Bakterien der Dieselpest wirken wie eine

Krankheit. Wenn der Tank mal infiziert ist, müssten

alle Bakterien gründlich abgetötet

werden. Empfohlen wird auch ein Durchspülen mit Benzin. Das sollte man

Spezialfirmen überlassen. Hilft, aber ohnehin nur bis zur nächsten Infizierung.

Diesel filtern!

Das sagt sich so leicht.

Aber:

Kaum ein Filter ist in der Lage, den dicken Strom aus der Tankpistole an der

Tankstelle sozusagen "online" ausreichend zu filtern. Bei uns hat sich

bewährt: Mit dem Beiboot zur Tankstelle fahren (hier auf dem Foto haben wir

immerhin 300 Liter Diesel an Bord - Voraussetzung ist ein leistungsfähiges

Dingi mit viel Platz für Ladung) und dort den Diesel in mitgebrachte Kanister

füllen. Dann an der Yacht längsseits

gehen und Diesel langsam per

12-Volt-Pumpe in die Haupttanks füllen. Der mäßige Strahl kann dann in Ruhe

auch mit Feinstfiltern bearbeit werden. Aber:

Kaum ein Filter ist in der Lage, den dicken Strom aus der Tankpistole an der

Tankstelle sozusagen "online" ausreichend zu filtern. Bei uns hat sich

bewährt: Mit dem Beiboot zur Tankstelle fahren (hier auf dem Foto haben wir

immerhin 300 Liter Diesel an Bord - Voraussetzung ist ein leistungsfähiges

Dingi mit viel Platz für Ladung) und dort den Diesel in mitgebrachte Kanister

füllen. Dann an der Yacht längsseits

gehen und Diesel langsam per

12-Volt-Pumpe in die Haupttanks füllen. Der mäßige Strahl kann dann in Ruhe

auch mit Feinstfiltern bearbeit werden.

Filter regelmäßig überprüfen und reinigen!

Hilft.

Aber: Das löst nur das halbe Problem. Bei obigem Beispiel aus

der eigenen Praxis war die Ursache nicht ein verstopfter

Filter ,

sondern verstopfte Treibstoffleitungen vor den Filtern.

Umschaltbare Para llelfilter

einbauen!

Aber: Das bringt sicher nur zusätzliche begrenzte Sicherheit. Hilft nur bei verstopften

Filtern. Wenn schon umschaltbare Filter, dann ist es sicher kein übermäßiger

Zusatzaufwand, Parallel-Leitungen

einzub

auen.

Möglichst

versuchen, dass Tankinhalt zur Gänze in kurzer Zeit umgesetzt wird.

Aber: Das ist bei einer normalen

Segelyacht, die ja nicht ausschließlich per Motor betrieben wird, nahezu

unmöglich. Es sei denn, man benutzt einen unverhältnismäßig kleinen Tank.

Hier wäre ein (kleiner) Tagestank hilfreich.

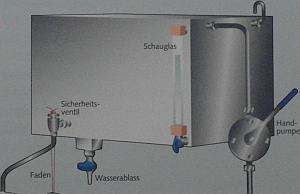

Tagestank verwenden

beziehungsweise einbauen lassen!

Als

ich die THALASSAII (15 Meter - Stahl - 1000 Liter Diesel) in Holland

bauen ließ, hat

mir die Werft dringend den Einbau eines Tagestanks mit 100 Litern

empfohlen: "So, wie ihn hier die Fischer haben". Die Vorteile liegen

auf der Hand: Fallstrom, Möglichkeit den Haupttank leer zufahren, indem der

Rest in den Tagestank gepumpt wird, Möglichkeit,

per Schauglas den Dieselzustand zu checken, bevor er in die Maschine fließt,

Möglichkeit, den Satz (Wasser!) unter dem Tank abzulassen, den Verbrauch zu

kontrollieren, wenn der Rücklauf in den Tagestank läuft u.s.f. Diese Maßnahme

empfehle ich nach eigener Erfahrung dringend. Kann auch von geschickten Bastlern nachträglich eingebaut werden - siehe

hier! und auch hier! Als

ich die THALASSAII (15 Meter - Stahl - 1000 Liter Diesel) in Holland

bauen ließ, hat

mir die Werft dringend den Einbau eines Tagestanks mit 100 Litern

empfohlen: "So, wie ihn hier die Fischer haben". Die Vorteile liegen

auf der Hand: Fallstrom, Möglichkeit den Haupttank leer zufahren, indem der

Rest in den Tagestank gepumpt wird, Möglichkeit,

per Schauglas den Dieselzustand zu checken, bevor er in die Maschine fließt,

Möglichkeit, den Satz (Wasser!) unter dem Tank abzulassen, den Verbrauch zu

kontrollieren, wenn der Rücklauf in den Tagestank läuft u.s.f. Diese Maßnahme

empfehle ich nach eigener Erfahrung dringend. Kann auch von geschickten Bastlern nachträglich eingebaut werden - siehe

hier! und auch hier!

Aber: Die

hundertprozentige Garantie, dass einen nicht

die Dieselpest zur unrechten Zeit einholt,

bietet auch ein Tagestank nicht.

Dieselpestsicheren

Treibstoff verwenden!

Den gibt es angeblich, so genannten

C.A.R.E Diesel, eine klare und geruchlose Flüssigkeit, die man optisch niemals

für Diesel halten würde. Die Hersteller behaupten glaubhaft, dass bei

Verwendung dieses Kraftstoffs, der ähnlich leistungsfähig ist wie der Diesel

aus fossilem Treibstoff, keinerlei Dieselpest auftreten kann.

Aber: Besonders der Lang-Fahrt-Segler hat kaum eine Chance, an

eine der wenigen Tankstellen,

die C.A.R.E.-Diesel ausschenken, heranzukommen. Wie sollte er sich damit

versorgen können?

Bis hierher sind

das also zumindest für den Blauwassersegler

nicht sehr befriedigende Erkenntnisse. Was bleibt ihm, um sich mit vertretbarem

Aufwand vor der extrem gefährlichen Dieselpest zu schützen?

Meine Empfehlungen:

Tank nach Möglichkeit immer möglichst voll halten!

Tagestank benutzen und Diesel fortlaufend kontrollieren!

Diesel beim Tanken feinstfiltern!

Umschaltbare parallele Treibstoffleitungen zum Motor und

(!) Filter einbauen lassen!

Bis vor ein paar Jahren hätte ich diese Maßnahmen für

übertrieben gehalten,

heute nicht und in Zukunft erst recht nicht mehr. Auf

dem Trockenen sagt zwar manch einer ungeachtet der Größe der Yacht und der

kleinen Mannschaft : "Wir sind doch

Segler, wozu brauchen

wir eine Maschine?"

O.K., klingt echt cool. Aber ich sag:

„Angeber!"

zur Home-Page

Page by Bobby Schenk

E-Mail: mail@bobbyschenk.de

URL of this page is www.bobbyschenk.de/n005/hafprogr.html

Impressum und Datenschutzerklärung

|